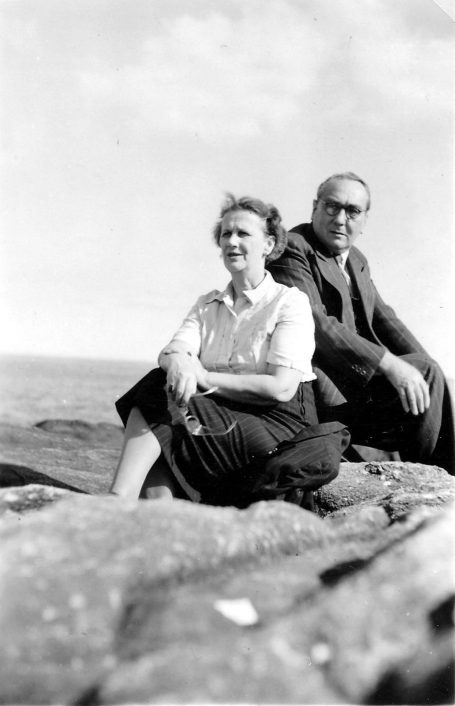

Georg Hirthe und Ida, genannt Inge Hirthe, geb. Spiegel

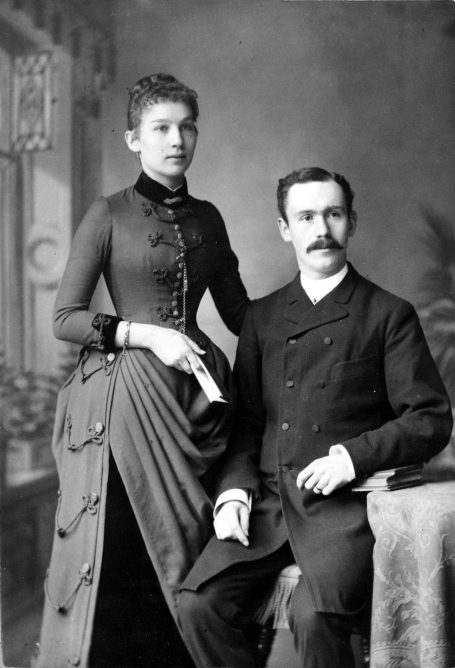

Meine Großeltern väterlicherseits – Georg Hirthe und Ida, genannt Inge Hirthe, geb. Spiegel, – haben sich in Berlin (Abb. links oben) kennengelernt und dort am 13. Januar 1920 geheiratet. Gut ein Jahr später kam ihr Erstgeborener zur Welt: mein Onkel Martin Hirthe (Berlin 13.2.1921 - 9.8.1981 Berlin), der ein bekannter Schauspieler und Synchronsprecher werden sollte.

Aus beruflichen Gründen übersiedelte die Familie 1922 nach Zürich, wo mein Vater Heinz Hirthe geboren wurde (Zürich 29.7.1925 - 19.7.2020 Stockach). Von 1940 bis 1951 bewohnte die Familie ein Haus an der Rebbergstrasse hoch über der Stadt mit prächtigem Blick über den Zürichsee auf die Alpen (Abb. oben).

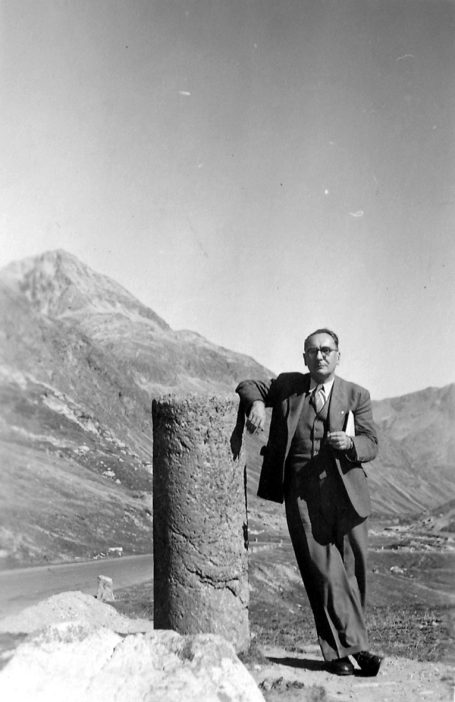

Weil meine Großeltern in der Nachkriegszeit von den Schweizer Behörden absurderweise als „Nazis“ diffamiert wurden, man ihr Vermögen unter staatliche Verwaltung stellte und mit der Ausweisung drohte, verließen sie 1951 die Schweiz und lebten bis 1955 in Montevideo (Uruguay) (Abb. links unten).

Nach der Pensionierung meines Großvaters kehrte das Paar 1955 nach Deutschland zurück und ließ sich in München nieder, wo meine Eltern und ich lebten (Abb. rechts oben). Es bewohnte eine geräumige Dreizimmerwohnung in Schwabing.

1970 zogen meine Familie und meine Großeltern nach Feldafing am Starnberger See (Abb. rechts unten) in eine neu gebaute kleine Eigentumswohnanlage. Die Großeltern bewohnten hier eine bequeme Zweizimmerwohnung.

Georg Hirthe (1890-1977)

Georg Hirthe, mein Großvater väterlicherseits,(*) kam am 6. Dezember 1890 als Sohn von Paul Hirthe (Zolondowo [heute Żołędowo] 27.6.1862 - Anfang 1917 Berlin) und Luise Hirthe, geb. Peters (Landsberg a. d. Warthe [heute Gorzów Wielkopolski] 6.8.1868 - 4.1.1947 Potsdam-Babelsberg) in Berlin zur Welt.

Die Eltern von Paul Hirthe, August und Auguste Hirthe, geb. Ebert, waren in der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert vom schlesischen Grünberg (heute Zielona Góra) ins westpreußische Zolondowo (heute Żołędowo), Kreis Bromberg (heute Bydgoszcz), gekommen, wo August als Bahnwärter tätig war. 1876 sind August und Auguste, die neben Paul drei weitere Söhne – Fritz, Max und Karl – hatten, in Berlin nachgewiesen; hier arbeitete August Hirthe nun als „Restaurateur“, d. h. Gastwirt.

Paul Hirthe, der als Beamter bei der Deutschen Reichspost vom „Briefträger“ zum „Oberbriefträger“ aufsteigen sollte, und die Schneiderin Luise Peters heirateten am 24. April 1889 in Berlin (Abb. 1). Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor – als Erstgeborener mein Großvater Georg (Abb. 2) und knapp zwölf Jahre später meine Großtante Katharina Hirthe, genannt Käthe (Altötting 14.10.1902 - 15.6.1978 Berlin) (Abb. 3). Die Geschwister Georg und Käthe blieben zeitlebens eng verbunden (Abb. 4). Ich kann mich gut erinnern, dass die beiden bis ins hohe Alter miteinander „berlinerten“, auch wenn mein Großvater sonst reines Hochdeutsch sprach – er hieß dann nicht mehr „Georg“, sondern „Orje“!

Mein Großvater und seine Schwester verloren ihren Vater früh: Paul Hirthe verstarb nur 55-jährig im sog. „Steckrübenwinter“ 1917 an einer Infektion. Fortan war Luise Hirthe – eine stattliche und als Beamtenwitwe standesbewusste Frau (Abb. 5) – gezwungen, ihren Beruf als Schneiderin wieder auszuüben. Sie erzog ihre Kinder streng, wie folgende Begebenheit zeigt: Nachdem ihr Sohn Georg im zweiten Halbjahr 1907 seinen Französischlehrer an der Berliner „Höheren Bürgerschule“ im Streit geohrfeigt hatte und daraufhin der Schule verwiesen worden war, ging sie mit einer Schere auf ihn los und prophezeite: „Du wirst noch einmal im Zuchthaus enden.“ Von dieser Attacke zeugte zeitlebens eine Narbe an der rechten Handfläche meines Großvaters.

Die mütterliche Prophezeiung hat sich nicht erfüllt. Doch wirft die Begebenheit ein Licht auf den Charakter von Georg Hirthe: Er war – so habe auch ich ihn erlebt – selbstbewusst, willensstark und bisweilen aufbrausend, hatte einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und konnte sich Respekt verschaffen. Gleichzeitig war er naturliebend, sozial eingestellt, hilfsbereit und hatte viel trockenen Humor.

Bald nach dem unrühmlichen Abgang von der „Höheren Bürgerschule“ begann mein 17-jähriger Großvater am 1.10.1907 eine dreijährige Mechanikerlehre bei der Firma Bernhard Bunge, Mechanische Werkstatt, die er erfolgreich abschloss; die Note des Gesellenprüfungszeugnisses der Handwerkskammer Berlin vom 4.10.1907 lautet „Gut für praktische Arbeit“. Gelernt hat mein Großvater das Mechaniker-Handwerk anhand der Herstellung von Theodoliten und meteorologischen Registrierapparaten. Dabei muss er so gut gewesen sein, dass er in der Folgezeit, wohl als Angestellter der Firma Bunge, ausschließlich für einen in Berlin forschenden, amerikanischen Astronomen tätig war und nach dessen Angaben hochsensible astronomische Geräte baute.

In der Freizeit widmete sich mein Großvater vor allem dem Rudern: Er wurde Rennruderer, vorzugsweise in der Bootsgattung Vierer mit Steuermann (Abb. 6). Als Mitglied des „Turn- und Ruder-Verein Deutschland e.V.“ (Abb. 7) nahm er auch an sog. „Kaiser-Regatten“ teil. Um das kaiserliche Auge Wilhelms II. nicht zu beleidigen, durften bei solchen Regatten eigentlich nur Adelige und studierte Bürgerliche rudern – aber der Überlieferung zufolge gab es in keiner anderen Stadt so viele studierte Handwerker wie in Berlin. Die Begeisterung für den Rudersport blieb erhalten, auch nachdem mein Großvater 1922 Berlin verlassen und nach Zürich übersiedelt war. Dort nahm er zunächst als aktiver Ruderer, später passiv am Vereinsleben des „Deutschen Reichs-Vereins“ und des „Deutschen Rudervereins“ Anteil. Im Alter – daran kann ich mich noch gut erinnern – versäumte er kaum eine Fernsehübertragung von Ruderwettbewerben.

Bald nach Beginn des Ersten Weltkrieges wurde Georg Hirthe zum Kriegsdienst bei einer Fernmelde-Kompanie einberufen (Abb. 8). Zuerst war er in Frankreich, dann in Galizien eingesetzt. Dort ging es u. a. darum, zwischen den Schützengräben Abhöreinrichtungen zu installieren, um nicht durch feindliche Angriffe überrascht zu werden. Die auftretenden technischen Probleme sollte Siemens & Halske beseitigen. Dadurch kamen mein Großvater und diese Firma in Kontakt, die am 6.12.1916 seine Freistellung vom Kriegsdienst erwirkte. So wurde mein Großvater 1917 Angestellter der Firma Siemens und blieb es bis zu seiner Pensionierung im Jahr 1955.

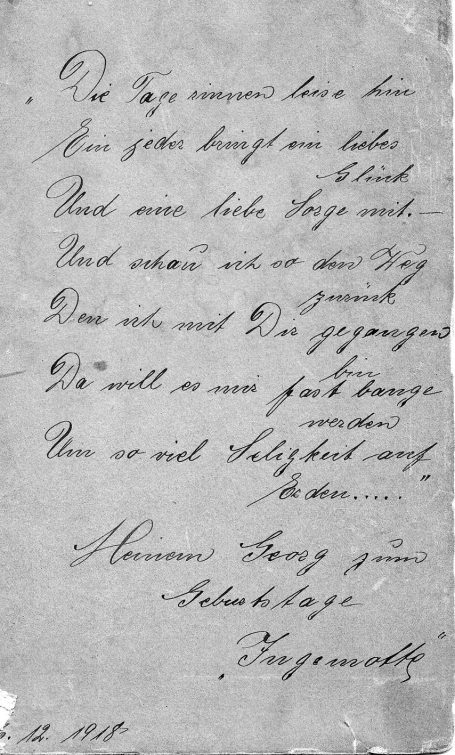

Bei Siemens & Halske lernte er 1917 Ida, genannt Inge Spiegel kennen, die dort als Kontoristin tätig war. Die beiden verliebten sich ineinander, wovon eine Porträtfotografie zeugt, auf deren Rückseite Inge ein Gedicht schrieb und „ihrem“ Georg zum 28. Geburtstag schenkte: „Die Tage rinnen leise hin | Ein jeder bringt ein liebes Glück | Und eine liebe Sorge mit. – | Und schau ich so den Weg zurück | Den ich mit Dir gegangen bin | Da will es mir fast bange werden | Um so viel Seligkeit auf Erden ... Meinem Georg zum Geburtstage | Ingemotte | 6.12.1918“ (Abb. 9 a/b).

Am 13. Januar 1920 heirateten Georg Hirthe und „Ingemotte“. Ihr erster Sohn Martin kam am 13.2.1921 zur Welt.

1922 schickte Siemens & Halske meinen Großvater zunächst für sechs Monate nach Zürich, damit er bei der dortigen Siemens-Tochter „Telefonfabrik Albisrieden“ ein Fertigungsproblem löse. Dies gelang ihm offenbar so gut, dass Siemens ihm anbot zu bleiben. Als klar wurde, dass er länger in Zürich bleiben würde, folgte ihm meine Großmutter in der zweiten Hälfte des Jahres 1922 mit dem einjährigen Sohn Martin nach. Schließlich wurden daraus 28 Jahre.

Schon bald übertrug Siemens meinem Großvater die Leitung der Züricher Fabrikation. So wurde er Teil des vierköpfigen „Leitungsteams“, das aus einem Delegierten des Verwaltungsrats, einem Kaufmann, einem Vertriebsleiter und dem Leiter der Fabrikation bestand. Mein Großvater war maßgeblich an der Weiterentwicklung der „Telefonfabrik“ beteiligt, sodass er 1940 den höchsten Direktorenrang erhielt, der für ihn zu vergeben war. Das Unternehmen hatte damals zwischen 3.000 und 3.500 Mitarbeiter*innen, von denen der größte Teil in der Fabrikation, also im großväterlichen Verantwortungsbereich, tätig war.

Auch wenn mein Großvater „nur“ Mechaniker war, durfte er seit der zweiten Hälfte der 1920er Jahre die Berufsbezeichnung „Ingenieur“ führen; sie findet sich auch in amtlichen Dokumenten: Er hatte in der Fabrikation der „Telefonfabrik“ Aufgaben zu erfüllen, die eigentlich einem Ingenieur vorbehalten waren. Da er dies offenbar mehr als zufriedenstellend tat, verlieh ihm Siemens den Titel „Oberingenieur“ – mein Großvater erwarb also gleichsam die Qualifikation eines Ingenieurs auf dem zweiten Bildungsweg.

Der Erfolg meines Großvaters lässt sich auch an den Wohnungen der Familie in Zürich ablesen: Zunächst bezog sie eine Dachgeschosswohnung im Verwaltungshaus der „Telefonfabrik“ (Abb. 10, Nr. 1). Sie wurde zu klein, nachdem am 29. Juli 1925 der zweite Sohn zur Welt gekommen war – mein Vater Heinz. Ende 1926 oder Anfang 1927 bezog die nun vierköpfige Familie eine kleine Doppelhaushälfte in der Genossenschaftssiedlung an der Albisriederstrasse 231 (Abb. 10, Nr. 2). Durch den Umzug in eine großzügige Wohnung im Obergeschoss des Hauses eines Züricher Bauunternehmers an der Altstetterstrasse 325 (Abb. 11, 12) verbesserte sich die Wohnsituation im Jahr 1935 abermals. 1940 entschlossen sich meine Großeltern schließlich zum Kauf eines eigenen Hauses: Es war eine steil am Berghang stehende, schweizerisch zurückhaltende, repräsentative Doppelhaushälfte an der Rebbergstrasse 63 mit einer prächtigen Aussicht auf Zürich, den See und die Alpen (Abb. ganz oben und Abb. 13, 14). Die Pflege des steilen Gartens bot meinem Großvater auch Gelegenheit zu körperlicher Betätigung (Abb. 15, 16).

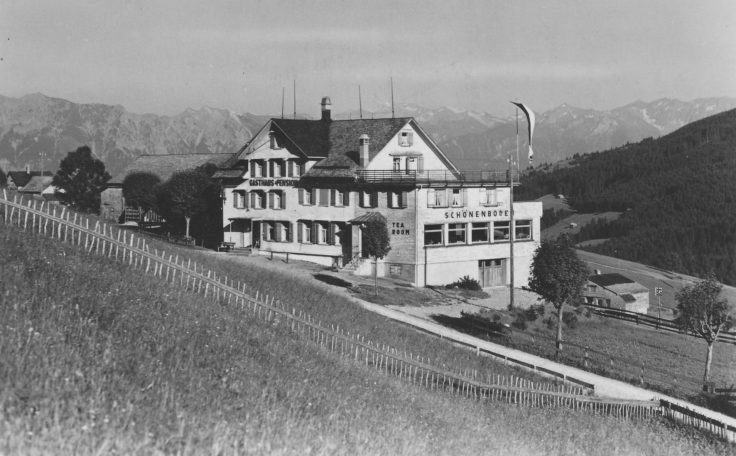

Die Schweizer Natur spielte eine große Rolle bei der Freizeitgestaltung meines Großvaters und der Familie. Zu den eindrucksvollen Naturschönheiten der Schweiz unternahmen meine Großeltern – mal mit, mal ohne Söhne – zahlreiche, meist mit ausgiebigen Wanderungen verbundene Ausflüge mit dem Auto – einem englischen „Morris Ten“ und einem ebenfalls englischen „Standard 9“ (Abb. 17, 18). Seine Eindrücke hielt mein Großvater in unzähligen Dias und Papierfotografien fest (Abb. 19, 20). Auch die Urlaubsziele jener Zeit lagen in der Schweiz, z. B. auf dem „Schönenboden“ bei Wildhaus im Toggenburg (Abb. 21) oder im Tessin bei Freunden in Locarno und Lugano.

Auch wenn mein Großvater und meine Großmutter die ihnen angetragene Schweizer Staatsbürgerschaft nie angenommen und nie Schweizerdeutsch gesprochen haben, waren sie ein gut gelittener und selbstverständlicher Teil eines großen Bekannten- und Freundeskreises. Seine Mitglieder gehörten dem engeren und weiteren beruflichen Umfeld meines Großvaters und den beiden genannten Züricher Ruder-Clubs an.

Mein Großvater erzog seine Söhne mit Bestimmtheit, ließ ihnen aber auch Raum für eigene Entscheidungen. Ein gutes Beispiel ist die Berufswahl seines Erstgeborenen: Den väterlichen Vorstellungen zufolge sollte Martin, der sein Abitur 1940 in Davos abgelegt hatte, Physiker werden. Er schickte ihn nach Berlin, wo mein Onkel eine kaufmännische Lehre für Abiturienten bei Siemens & Halske begann. Bald darauf äußerte er jedoch den Wunsch, Schauspieler zu werden. Das war so gar nicht nach dem Geschmack meines Großvaters. Er gab ihm schließlich doch die Erlaubnis unter folgender Bedingung: „Ich bin einverstanden, wenn Du überdurchschnittlich bist.“ Die Prüfungen während des Studiums an der „Schauspielschule im Deutschen Theater“ zu Berlin (heute: Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch) bestätigten dann die weit überdurchschnittliche Begabung. Weil er zum Kriegsdienst an der Front eingezogen wurde, konnte Martin die Schauspielschule nicht abschließen. Nach seiner Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft 1947 sah sich die Familie dann nach vielen Jahren zum ersten Mal im Vorarlberger Feldkirch wieder (Abb. 22). Die 1949 in Klagenfurt beginnende, steil nach oben führende Karriere seines Sohnes als Schauspieler und später auch als Synchronsprecher erfüllte meinen Großvater zeitlebens mit Stolz.

In der zweiten Hälfte der 1940er Jahre bedeutete die Politik der Schweizer Regierung gegenüber den in der Schweiz lebenden Deutschen einen tiefen Einschnitt. Denn auch meine Großeltern wurden von offizieller Seite als „Nazis“ diffamiert, man stellte ihr Vermögen unter staatliche Verwaltung und drohte mit der Ausweisung.

Hiergegen hat sich mein Großvater (Abb. 23) natürlich mit allen zur Verfügung stehenden juristischen Mitteln gewehrt. Viel wichtiger war jedoch, dass sich prominente Schweizer in direkten Eingaben an die Behörden und in der Presse zugunsten meiner Großeltern zu Wort meldeten und die Belegschaft des „Albis-Werks“ aus Solidarität mit meinem Großvater sogar auf die Straße ging. Das Ergebnis war eine jahrelange minutiöse Untersuchung des Verhaltens meiner Großeltern seit 1922. Letzteres deshalb, weil mein Großvater in den zwanziger Jahren mit Äußerungen zu sozialen Fragen irgendjemandem aufgefallen war, der dies den Behörden denunziert hatte. Nach dem Abschluss der Untersuchungen wurden das Ausweisungsverfahren und die staatliche Vermögensverwaltung ausgesetzt und man entschuldigte sich in einem offiziellen Schreiben. Tief gekränkt und verärgert entschlossen sich meine Großeltern jedoch, die Schweiz zu verlassen. Mein Großvater nahm das Angebot der Firma Siemens an, die 1936 gegründete „CONATEL S.A.“, ein nachrichtentechnisches Fabrikationsunternehmen in Montevideo (Uruguay), zu entwickeln, weil Siemens sie zum Aufbau einer neuen Landesvertretung erwerben wollte (Abb. 24). Vor dem Hintergrund des seit Ende 1949 drohenden militärischen Konflikts in Europa, folgten meine Großeltern dem Rat befreundeter Bankiers und anderer Insider und transferierten ihr gesamtes Vermögen nach Uruguay, das damals als die „Schweiz Südamerikas“ galt, – auch den Erlös aus dem Verkauf des Hauses an der Rebbergstrasse.

Von März 1951 bis Juni 1955 führten meine Großeltern in Uruguay ein Leben, das ähnlich zugeschnitten war wie das, das sie in Zürich zurückgelassen hatten. Sie lebten in einer geräumigen Wohnung im dritten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses Calle José Ellauri 647 (Abb. 25, 26). Der Beruf machte es nötig, dass mein Großvater Spanisch lernte. Gesellschaft-

Zum Vergrößern der Bilder auf die Galerie oder das entsprechende Bild klicken.

lich verkehrten er und seine Frau aber vorwiegend mit Deutschsprachigen, von denen es in Montevideo viele gab. Das Paar unternahm allein, mit Freunden und Gästen aus Europa Ausflüge zu den Naturschönheiten Uruguays (Abb. 27).

Nach der Pensionierung meines Großvaters kehrten meine Großeltern nach Deutschland zurück, und zwar nach München, weil hier ihr Sohn Heinz mit seiner Familie lebte. Den Atlantik überquerten sie im Juni 1955 auf der „Santa Ursula“ (Abb. 28). Das Frachtschiff im Liniendienst hatte Platz für etwa zwanzig Passagiere, denen geschmackvolle Gesellschaftsräume zur Verfügung standen und in denen auch die Äquatortaufe gebührend gefeiert wurde (Abb. 29).

In München mussten meine Großeltern etwas bescheidener leben als in der Schweiz und in Uruguay. Zum einen stand ihnen nur die Siemens-Betriebsrente zur Verfügung, zum anderen war der Wert ihres in Uruguay an sich klug angelegten Geldes durch die dort 1952 einsetzende galoppierende Inflation auf ein Zehntel geschrumpft.

Dieser katastrophale Wertverlust machte sich erst in Deutschland vollends bemerkbar. Sie lebten in einer vergleichsweise preiswerten, aber für die 1950er Jahre durchaus komfortablen Dreizimmerwohnung mit großem Balkon in Schwabing (Abb. 30, 31). Den einzigen „Luxus“, den sich meine Großeltern in München gönnten, war ein Abonnement der Bayerischen Staatsoper.

Um meinen Großeltern die Perspektive des Altenheims zu ersparen, erwarb mein Vater für sie 1970 eine kleine Wohnung in Feldafing am Starnberger See, in derselben Wohnanlage, in der auch meine Eltern und ich wohnten (Abb. 32). Mein Großvater fühlte sich in diesem Ort wohl, nicht zuletzt wegen seiner „romantisch imperialen“ Vergangenheit – Prinzessin Elisabeth von Bayern, besser bekannt als Kaiserin „Sisi“ von Österreich, verbrachte in Feldafing 24 Sommerurlaube in einem Hotel mit weitläufiger Parkanlage, das heute ihren Namen trägt.

Mein Großvater liebte Opern und Operetten – und Märsche. Dies schlug sich in einer respektablen Schallplattensammlung mit zum Teil seltenen Aufnahmen nieder, die heute zu meinen Schätzen zählt. So waren die großelterlichen Wohnungen in München und Feldafing recht oft von – ziemlich lauter – Musik erfüllt. Eine weitere Lieblingsbeschäftigung galt seiner Briefmarkensammlung, bei der er den Schwerpunkt auf das Deutsche Reich legte. Ich sehe ihn noch heute an seinem Schreibsekretär sitzen, stundenlang mit Lupe und Pinzette über Alben und Briefmarkenkataloge gebeugt.

Während des Osterurlaubs 1977, den er mit meiner Großmutter im pfälzischen Kindsbach bei ihrem Neffen Heinz Spiegel im „Gasthaus Spiegel“ verbrachte (Abb. 33), zog sich mein Großvater eine Erkältung zu. Sie entwickelte sich zu einer Lungenentzündung, sodass er ins Kreiskrankenhaus im benachbarten Landstuhl musste. Dort verschlechterte sich der Zustand des 87-Jährigen so sehr, dass auch seine geliebte Schwester Käthe nach Kindsbach kam – und zeitweise auch meine Eltern mit mir. Schon immer von hagerer Statur, magerte er während der vielen Krankenhauswochen bis auf Haut und Knochen ab. Als ich, ein junger Erwachsener, eines Nachmittags am Krankenbett war, nahm er seine goldene Uhr vom knochigen Handgelenk ab und legte sie in meine Hand. Mit schwacher Stimme ermahnte er mich, sie immer in Ehren zu halten … das tue ich natürlich bis heute.

Wir alle dachten – und wünschten uns, dass er bald erlöst werden würde. Aber noch immer willensstark und selbstbestimmt, gab er zu verstehen, dass er nicht in Landstuhl, sondern am Starnberger See mit Blick auf die geliebten Alpen sterben wolle. Mein Vater konnte seinem Vater diesen Wunsch nicht abschlagen und organisierte die Verlegung als Liegendtransport im Krankenwagen in das rund 450 km entfernte Tutzing, einen Nachbarort von Feldafing am Starnberger See. Tatsächlich konnte mein Großvater im dortigen Krankenhaus aus seinem Bett die Alpen sehen. Von morgens bis abends von seiner Frau und seiner Schwester begleitet, verstarb mein Großvater wenige Tage später am 15. Juli 1977 friedlich in Tutzing.

(*) Neben eigenen Erinnerungen sowie amtlichen und kirchlichen Dokumenten im Familienarchiv Thomas Hirthe, Überlingen, basiert die Biografie auf dem von Heinz Hirthe 2004 verfassten Typoskript „Unsere Familie ‚Hirthe‘“ und auf vier im Jahr 2014 von Heinz Hirthe an eine Großnichte gerichteten Briefen (alle Familienarchiv Thomas Hirthe, Überlingen).

Ida, genannt Inge Hirthe, geb. Spiegel (1895-1988)

Die Mutter meines Vaters kam am 3. November 1895 als fünftes Kind von Heinrich Spiegel und seiner Frau Emma Spiegel, geb. Schneider (1860 - 1945), in Breslau zur Welt (Abb. 1).(*) Meine Großmutter hatte vier ältere Brüder: Max (Abb. 2), Fritz, Oswald (Abb. 3) und Bruno. Sie war ein Nesthäkchen: Zwischen ihr und dem ältesten Bruder Max lag ein so großer Altersunterschied, dass dieser nach dem frühen Tod des Vaters dessen Rolle übernahm.

Der Tod von Heinrich Spiegel war in der Familie ein Tabu. Das jahrzehntelang gehütete Familiengeheimnis kam erst durch einen Versprecher meiner greisen Großmutter ans Licht: Heinrich Spiegel hatte sich 1900 oder 1901 das Leben genommen und war nicht – wie in der Familie tradiert – 1917 im Ersten Weltkrieg umgekommen. Von Beruf „Holzmaler“ mit einer gut gehenden Werkstatt in Breslau, war es ihm möglich gewesen, bei passenden Gelegenheiten mit der Kutsche vierspännig zu fahren. Zum Alkoholiker geworden, hatte er den Wohlstand durchgebracht und der Familie schweren Schaden zugefügt.

Dem standesamtlichen Eintrag zufolge hieß meine Großmutter „Ida“. Dieser Vorname findet sich jedoch nur in amtlichen Dokumenten, alle nannten sie immer nur „Inge“. Der amtliche Vorname war nämlich ein Versehen: Als ihr Vater Heinrich die Geburt der Toch-

Zum Vergrößern der Bilder auf die Galerie oder das entsprechende Bild klicken.

ter auf dem Standesamt anzeigte, war er betrunken und hatte den mit seiner Frau vereinbarten Namen vergessen. Er wusste nur noch, dass er mit „I“ beginnt. Als der Beamte Mädchen-Vornamen alphabetisch vorlas, glaubte er schon bei „Ida“, dass dies der Name sei, den er angeben sollte.

Nach dem Tod ihres Mannes übersiedelte die verwitwete Emma Spiegel wohl 1904 nach Berlin und zog dort als alleinerziehende Mutter ihre fünf Kinder groß. Später, nachdem diese erwachsen waren, lebte sie bei ihrem Sohn Max an der Neuen Wilhelmstraße in Berlin-Mitte (Abb. 4). Als im Zweiten Weltkrieg die Luftangriffe auf Berlin zunahmen, brachte sie ihr Sohn in der Niederlausitz in Sicherheit. Bis zu ihrem Tod im Juli 1945 lebte sie in dem katholischen St.-Barbara-Stift in Neupetershain (Abb. 5).

In Berlin erlernte meine Großmutter den Beruf der Kontoristin. Als solche arbeitete sie bei Siemens & Halske, wo sie 1917 ihren späteren Mann, meinen Großvater Georg Hirthe, kennenlernte. Er war auf Betreiben des Unternehmens am 6.12.1916 vom Kriegsdienst freigestellt worden (Abb. 6) und als Angestellter in die Firma eingetreten.

Meine Großmutter muss arg in den gutaussehenden, sportlichen Mann – mein Großvater war ein ausgezeichneter Ruderer (Abb. 7) – verliebt gewesen sein. Dies lässt die Porträtfotografie vermuten, auf deren Rückseite sie ein Gedicht schrieb und „ihrem“ Georg zum 28. Geburtstag schenkte: „Die Tage rinnen leise hin | Ein jeder bringt ein liebes Glück | Und eine liebe Sorge mit. – | Und schau ich so den Weg zurück | Den ich mit Dir gegangen bin | Da will es mir fast bange werden | Um so viel Seligkeit auf Erden ... Meinem Georg zum Geburtstage | Ingemotte | 6.12.1918“. (Abb. 8 a/b)

Das seit dem 13. Januar 1920 verheiratete Paar lebte in Berlin-Pankow, wo am 13.2.1921 ihr erster Sohn Martin geboren wurde. 1922 ließ sich die dreiköpfige Familie in Zürich nieder, nachdem mein Großvater zur Siemens-Tochter „Telefonfabrik Albisrieden“ versetzt worden war. Zürich sollte für 28 Jahre der Lebensmittelpunkt meiner Großeltern bleiben.

Wie damals die Regel, gab meine Großmutter nach der Hochzeit den Beruf auf und war fortan Ehefrau, Hausfrau und Mutter. In Zürich bezog die kleine Familie zunächst eine Dachgeschosswohnung im Verwaltungshaus des „Albis-Werks“ (Abb. 9, Nr. 1). Sie wurde zu klein, nachdem am 29. Juli 1925 der zweite Sohn zur Welt gekommen war – mein Vater Heinz. Der Umzug der nun vierköpfigen Familie in eine kleine Doppelhaushälfte der Genossenschaftssiedlung an der Albisriederstrasse 231 erfolgte Ende 1926 oder Anfang 1927 (Abb. 9, Nr. 2). Mit dem beruflichen Aufstieg meines Großvaters verbesserte sich die Wohnsituation abermals: 1935 bezogen die „Hirthes“ eine großzügige Wohnung im Obergeschoss des Hauses eines Züricher Bauunternehmers an der Altstetterstrasse 325 (Abb. 10, 11). 1940 entschlossen sich meine Großeltern schließlich zum Kauf eines eigenen Hauses: Es war eine steil am Berghang stehende, schweizerisch zurückhaltende, aber durchaus repräsentative Doppelhaushälfte an der Rebbergstrasse 63 mit einer prächtigen Aussicht auf Zürich, den See und die Alpen (Abb. ganz oben und Abb. 12, 13).

In dieser Zeit veränderte sich die Rolle meiner Großmutter: Mehr und mehr hatte sie gesellschaftliche Verpflichtungen zu erfüllen. Neben Einladungen ins eigene Haus zählte hierzu z. B. auch die Teilnahme am Vereinsleben zweier Ruder-Clubs in Zürich, des „Deutschen Reichs-Vereins“ und des „Deutschen Rudervereins“ mit Bootshäusern Am Mythenquai. Beide Vereine, denen auch viele Schweizer angehörten, waren Gesellschafts- und Kulturvereine. So wurde meine Großmutter im Lauf der Jahre Teil eines Kreises von Frauen der Züricher und Schweizer Gesellschaft (Abb. 14).

Als Folge einer Hetzkampagne durch Schweizer Behörden beschlossen meine Großeltern die Schweiz zu verlassen und nach Uruguay auszuwandern. 1950 verabschiedete sich meine Großmutter mit einer Fotografie, die sie am Genfer Quai du Mont-Blanc zeigt und die sie auf der Rückseite beschriftete: „Zur frdl. Erinnerung an Inge Hirthe“ (Abb. 15).

Unter südamerikanischer Sonne führten meine Großeltern von März 1951 bis Juni 1955 ein Leben, das ähnlich zugeschnitten war wie das, das sie in Zürich zurückgelassen hatten. Sie lebten in einer geräumigen Wohnung im dritten Obergeschoss des Mehrfamilienhauses Calle José Ellauri 647 (Abb. 16, 17). Meine Großmutter lernte Spanisch, vor allem um sich mit Dienstboten verständigen zu können. Gesellschaftlich verkehrte sie vorwiegend mit Deutschsprachigen, von denen es in Montevideo viele gab. Sie unternahm mit ihrem Mann und Freunden Ausflüge zu den Naturschönheiten Uruguays (Abb. 18) und begann mit drei Bekannten Bridge zu spielen. Die Runde traf sich jahrelang regelmäßig.

Nach der Pensionierung meines Großvaters beschlossen meine Großeltern nach Deutschland zurückzukehren. Die Wahl fiel auf München, weil hier ihr Sohn Heinz mit seiner Familie lebte. Den Atlantik überquerten sie im Juni 1955 auf einem „Bananendampfer“, der „Santa Ursula“ (Abb. 19). Das Frachtschiff im Liniendienst hatte Platz für etwa zwanzig Passagiere, denen geschmackvolle Gesellschaftsräume zur Verfügung standen und in denen auch die Äquatortaufe gebührend gefeiert wurde (Abb. 20, 21).

In München konnten meine Großeltern den Lebensstandard nicht halten, an den sie sich gewöhnt hatten – der Wert ihres in Uruguay an sich klug angelegten Geldes war durch die dort 1952 einsetzende galoppierende Inflation auf ein Zehntel geschrumpft. Dieser katastrophale Wertverlust machte sich erst in Deutschland vollends bemerkbar. Sie lebten in einer vergleichsweise preiswerten, aber für die 1950er Jahre durchaus komfortablen Dreizimmerwohnung in Schwabing (Abb. 22). Kulinarischen Ausdruck fand das notwendige Sparen in der „Gedrängten Wochenübersicht“ meiner Großmutter – einem (köstlichen) Eintopf, den es immer montags gab und der aus Resten der Vorwoche komponiert war.

Meine Großmutter hatte ein liebenswertes Morgenritual: Jeden Tag setzte sie sich nach dem Frühstück an den Couchtisch und legte Patiencen – immer dieselben, denn sie wollte erfahren, ob es ein guter oder schlechter Tag werden würde.

Regelmäßig besuchte meine Großmutter ihren Neffen Heinz Spiegel (19##-19##) und seine Frau Lieschen in Kindsbach unweit von Ramstein in der Pfalz. Sein Vater war Max Spiegel, der älteste Bruder meiner Großmutter. Heinz Spiegel hatte 1944 die Kindsbacher Gastwirtstochter Lieschen Mohrbacher geheiratet. Nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft 1955 führten die beiden gemeinsam das „Gasthaus Spiegel“ mit gutgehender Gaststätte und einigen Fremdenzimmern (Abb. 23). Vor allem meine Großmutter hatte ein herzliches Verhältnis zu ihrem Neffen und seiner Familie (Abb. 24).

Die Schwabinger Wohnung war fester Bestandteil des Familienlebens in München: Regelmäßig kamen meine Eltern und ich am Wochenende zu Besuch. Wir aßen gemeinsam selbstgebackenen Kuchen und tranken Kaffee (oder Kakao), machten Spaziergänge zum Schwabinger „Trümmerberg“ – heute Teil des Münchener Olympiaparks –, spielten Gesellschaftsspiele u. a. m. Und es war üblich, dass meine Eltern und ich am Ersten Weihnachtstag bei meinen Großeltern zu Gast waren (Abb. 25), zum zweiten Mal beschenkt wurden und das Festmenü meiner Großmutter genossen.

Um den beiden die Perspektive des Altenheims zu ersparen, erwarb mein Vater für sie 1970 eine kleine Wohnung in Feldafing am Starnberger See, in derselben Wohnanlage, in der auch meine Eltern und ich wohnten (Abb. 26). Dies erwies sich als weitsichtig, denn nach dem Tod ihres Mannes im Jahr 1977 begann meine Großmutter geistig abzubauen. Ich kann mich an sehr bewegende Momente erinnern: Wenn meine Großmutter klare Momente hatte, begann sie oft zu weinen, weil sie merkte, dass sie immer mehr vergaß. Die ersten Jahre konnte vor allem meine Mutter die Auswirkungen der Demenz auffangen.

Als die Krankheit weiter fortschritt und der körperliche Verfall einsetzte, kam nur noch die professionelle Pflege in einem Heim in Betracht (Abb. 27). So verstarb sie schließlich am 2. Januar 1988 im Alter von 93 Jahren in den Armen meines Vaters in Seefeld am Pilsensee.

(*) Neben eigenen Erinnerungen sowie amtlichen und kirchlichen Dokumenten im Familienarchiv Thomas Hirthe, Überlingen, basiert die Biografie auf dem von Heinz Hirthe 2004 verfassten Typoskript „Unsere Familie ‚Hirthe‘“ und auf vier im Jahr 2014 von Heinz Hirthe an eine Großnichte gerichteten Briefen (alle Familienarchiv Thomas Hirthe, Überlingen).

© 2025 | Dr. Thomas Hirthe, Überlingen | Telefon +49(0)7551 30 82 15 | Mail thomas@hirthe-ueberlingen.de | Alle Rechte vorbehalten.

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.